今回は、「トルコリラの動向や特徴」について詳しくまとめていきます。

トルコリラに投資したいと考えているけれど、「どのような値動きをするか分からない」「どうやって運用するのが良いのか」と考えている人は、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

2025年9月現在、トルコリラは新興国通貨のなかでも金利が43.00%と非常に高くなっています。

ほかにもさまざまな要素をかかえるトルコリラですが、ここでは過去の値動きや金利推移から、見通しや取引時の注意点をまとめています。

- トルコリラ円は長期的な下落トレンドを形成

- これまでの金利推移や下落の背景

- トルコリラ円のおすすめ取引方法

- トルコリラ円を取引する際に注意すべきポイント

- トルコリラ投資をするなら「LIGHTFX」「みんなのFX」「トライオートFX」がおすすめ

【当サイト限定】

\最大1,003,000円もらえる/

Contents

トルコリラはどこまで下がる?今後の見通し・ポイント

トルコリラとは、東ヨーロッパと西アジアにまたがる国であるトルコの法定通貨を指します。

トルコリラは近年、急速な下落傾向にある通貨です。

トルコリラを売るトレーダーが増加しており、下落圧力が強い傾向にあります。

トルコ中央銀行は度々金利政策を変更し、インフレを抑制しようと試みてきましたが、リラ安を食い止めることが難しい状況です。

また、外貨準備の減少もリラの弱体化に拍車をかけています。

投資家心理が不安定な状況にあるため、今後も下落トレンドが続く可能性が高く、トルコ国内外の経済政策や地政学的なリスクによってさらに影響を受けるでしょう。

特に米ドルやユーロなどの主要通貨に対してリラは弱い状態が続くと予測されており、投資家にとってはリスクが高い通貨とみなされる傾向があります。

下落トレンドが続いていく

トルコリラは、長年にわたり高いインフレ率に苦しんできました。

特に、政府の財政政策や中央銀行の独立性に対する懸念が、トルコリラの価値を大きく揺るがす要因となっています。

以下は、日本とトルコの消費者物価指数を比較した表です。

| 年 | トルコ | 日本 |

|---|---|---|

| 2024年 | 44.38 | 2.9 |

| 2023年 | 53.86 | 3.27 |

| 2022年 | 72.31 | 2.50 |

| 2021年 | 19.60 | -0.24 |

| 2020年 | 12.28 | -0.03 |

| 2019年 | 15.18 | 0.47 |

日本のインフレ率はそれほど高くなく、諸外国の中でも低い水準です。

対してトルコのインフレ率は、圧倒的に高い水準であることが分かります、

トルコではこれまで高金利政策を実施したにも関わらず、依然として高いインフレ率が懸念されています。

特に2023年にはインフレ率が非常に高い水準に達し、消費者物価が急上昇しました。

また、2021年からは世界全体で高インフレが懸念された影響で多くの国が金利を上げており、金利差が縮小したことでトルコリラの売り圧力が増していきました。

政府が安定的なインフレ抑制策を講じない限り、投資家の信頼は回復しづらいと考えます。

トルコリラが下落している原因

トルコリラは、前述した通り長年下落が続いている通貨です。

インフレ率以外にも、以下のような原因も影響しています。

- 政治的な不安定さによる投資リスクの増大

- 外貨準備の不足による通貨の脆弱化

- 通貨政策の不透明さ

- 国際的な金融市場の変動

詳しく見ていきましょう。

エルドアン大統領の存在で先行きが不明

トルコリラの先行きが不透明な理由の一つは、エルドアン大統領の影響力が非常に強いことです。

1994年にイスタンブール市長に就任。市長時代は、インフラ整備や交通、環境問題に対する効果的な取り組みで評価され、イスタンブールの大都市問題を改善したことで市民から支持を得た。

しかし、1997年に彼が詩の一節を引用した演説が「宗教的対立を煽った」とされ、1998年に市長を辞職。数か月の禁錮刑を受ける。

2001年、エルドアン氏は公正発展党(AKP)を共同設立し、わずか1年後の2002年に党は国政選挙で圧勝。エルドアン氏自身は刑事訴追のため当初首相にはなれなかったが、2003年に法的な制約が解消され、トルコの首相に就任する。

首相としては、経済の安定化、EUとの関係強化、インフラ整備などに力を入れ、トルコ経済を一時的に成長させた。また、2000年代にはイスラム教的価値観を重視しつつも、民主主義と経済改革を推進する姿勢が注目され、国内外で広く評価を受ける。

2014年、トルコで初の国民投票による大統領選挙に勝利し、同国の大統領に就任。

大統領としては、権限を大幅に強化し、特に2017年の憲法改正により、トルコを議院内閣制から大統領制に移行させた。この動きは、エルドアン氏の権力集中を進めた一方で、国内外から民主主義の後退を懸念する声も上がった。

2013年の反政府デモを皮切りに、報道機関やソーシャルメディアへの検閲を強化したことで、トルコのEU加盟に向けた交渉が停滞したことから、独裁色の強いリーダーという印象を持たれています。

エルドアン大統領はこれまで、独自の経済政策を推進しており、特に金利政策に関しては、従来の経済理論に反する主張を展開してきました。

彼は、金利の引き下げがインフレ抑制に役立つと主張し、中央銀行に対して低金利政策を強く推奨していますが、この方針が逆にリラの下落とインフレの加速を招いているとの批判もあります。

エルドアン政権下では、政治的決定が経済政策に強い影響を与えるため、外部からの投資も慎重になる傾向があり、これがリラの先行き不透明感をさらに強めています。

エルドアン政権下では、抑圧を嫌う世俗主義を支持してきた富裕層や起業家たちが、国外に移住したり亡命したりするケースが増えている。

これらの要因から、現状では早急にトルコリラが現在の下降トレンドから反発する可能性は低いと考えています。

【当サイト限定】

\最大1,003,000円もらえる/

外貨準備の不足による通貨の脆弱化

トルコは外貨準備が少ないことも、リラ安の一因です。

外貨準備は、国の経済を支えるために外国通貨を備蓄しておくもので、経済危機時や為替介入時に重要な役割を果たします。

しかし、トルコはこの準備が不十分なため、急なリラ安が発生した際に対策を講じにくくなります。

加えて、外貨準備が少ないと対外債務の返済も難しくなるため、信用不安が増大し、投資家がリラを売る傾向が強まります。

こうした不足が通貨の弱さにつながり、さらなるリラ下落の原因となっているのです。

通貨政策の不透明さ

トルコの通貨政策は、しばしば不透明さが指摘されており、これがリラ下落の原因の一つとなっています。

通常、中央銀行の独立性が保たれることで、通貨政策が安定しやすくなりますが、トルコでは政治的な影響が強く、政策の予測が難しい状況です。

また、中央銀行の政策方針が急に変更されることも多く、市場がその方針に対して信頼を持ちにくい状態が続いています。

このため、トルコリラに対する投資家の不安が高まり、リラが売られやすくなっています。

2024年後半からは利下げが行われていましたが、2025年4月には再度利上げを実施しています。

金利は高いものの政治不安や不安定な金利政策には警戒が必要です。

特に、政策の不透明さは短期的な通貨の安定性に影響を与えやすく、リラ下落の要因となっている。

国際的な金融市場の変動

トルコリラは、国際的な金融市場の影響も大きく受けます。

特に、アメリカの金利が上昇すると、投資家はリスクの少ないドル資産へ資金を移しやすくなるため、リラを売ってドルを買う動きが強まります。

また、世界的な景気の減速や政治的な不安が広がると、投資家はより安全な通貨や資産に資金を移す傾向があります。

このような国際市場での変動がトルコリラに対しても影響を与え、リラの需要が減ることで下落しやすくなっています。

特にトルコのような新興国市場は影響を受けやすく、これがリラ安に拍車をかける原因となっています。

トルコリラの過去の推移と歴史

次に。トルコリラの過去推移や歴史について見ていきます。

これまでにどのような動きを見せてきたのか、詳しく見ていきましょう。

トルコリラ円の推移

まずは、トルコリラ円の推移を見ていきます。

以下は、2007年2月~2025年9月までのトルコリラ/円(TRY/JPY)価格動向です。

トルコリラは、2007年10月の段階で99円ほどでしたが、現在は約3.6円台で取引されています。

一時的な上昇を見せる事もなく、長期に渡り下降トレンドが続いている状態です。

激しい変動が起きたポイントや、下落に至った要因、各年の価格動向を詳しく見ていきましょう。

【2007年~2008年】新興国ブームを背景にトルコリラ高

2000年台後半のトルコリラは、新興国ブームの影響を受けていました。

新興国とは

先進国である日欧米に比べ、現時点での経済水準は依然として低いものの、将来的な成長の可能性が高い国

先進国に比べて、トルコのような新興国は経済成長の伸び率が高く、投資が盛んに行われていました。

新興国ブームの中でもトルコリラは人気の通貨であり、高金利通貨へ投資したいという需要からトルコリラの買いが強まっていた時期です。

- 2007年2月のトルコリラ円→約86円

- 2007年10月のトルコリラ円→約99円

【2008年】リーマンショックの影響で急落

堅調に推移していたトルコリラが大きく下落したのが、2008年のことです。

2008年の始めにアメリカのサブプライムローンの問題を受けて下落後、一時的にトルコリラは回復を見せていました。

しかし、2008年9月のリーマンショックの影響を受けて急落します。

世界経済の悪化懸念から、トルコリラのような投機的な目的で保有していた投資家達が一気に売りへと転じたのです。

2008年8月時点では約90円台を推移していましたが、2008年10月には50円台までの大幅な下落を記録しました。

- 2008年2月のトルコリラ円→約90円

- 2008年12月のトルコリラ円→約57円

【2009年~2011年】市場がリスクオフになり停滞

リーマンショックの影響で大幅なリラ安になってからは、安値圏での停滞が続きました。

約47円~66円台でのレンジを形成します。

リーマンショック後の世界経済は徐々に安定を取り戻していきましたが、市場全体でリスクオフとなる中で、トルコリラへの投資は過熱しませんでした。

また、2010年後半から段階的な利下げに踏み切ったこともあり、2011年以降は徐々に下落に転じていきました。

- 2009年2月のトルコリラ円→約56円

- 2011年2月のトルコリラ円→約51円

【2011年~2013年】利下げの影響で下落も貿易収支改善で回復

2011年以降は段階的な利下げを進め、金利の低下と共にリラ安も進んでいきました。

2011年9月には約40円の安値を記録します。

この時点で、2007年10月の99円台から半値以上も落ち込む結果となりました。

しかし、2012年に入ると経常収支、輸出実績の改善もあり、再度トルコリラの買いが進行します。

欧州危機の中でも底力を見せたことが評価され、2013年5月には56円台まで回復しました。

- 2012年2月のトルコリラ円→約43円

- 2013年2月のトルコリラ円→約51円

【2014年~2016年】大幅利上げを実施も下落

2013年前半まで上昇を続けたトルコリラですが、その後はインフレ率の悪化等が影響し再び反発します。

そんな中、トルコ中銀は2014年1月にそれまでの4.50%であった金利を10%にまで大幅に引き上げました。

利上げによりリラ安が食い止められる試算でしたが、市場の反応は逆で大幅な下落となりました。

2014年後半には一時的な上昇も見られましたが、この頃には貿易収支の赤字等も深刻化しており、2016年には約30円台まで下落を見せています。

- 2014年2月のトルコリラ円→約44円

- 2016年2月のトルコリラ円→約38円

【2017年~2019年】中央銀行に対する圧力やアメリカとの関係悪化が招いたトルコショック

2017年、トルコリラは依然として高い金利を背景に高利回り通貨としての魅力がありましたが、政治的リスクが徐々に顕在化しました。

特に、トルコ政府の独立した中央銀行に対する圧力や、エルドアン大統領の影響力拡大に対する懸念が市場に不安をもたらしています。

2018年には、アメリカとの外交問題が一気に悪化し、制裁措置のリスクが高まったことでトルコリラは急激に下落しました。

別名トルコショックとも言われています。

特に、アメリカによる経済制裁と関税引き上げが、すでにインフレや経常赤字に悩まされていたトルコ経済に打撃を与えました。

この年、トルコリラは歴史的な暴落を経験し、一時的に急激な下落からリラを守るための政策金利引き上げが行われましたが、結果的に安定にはつながりませんでした。

2019年に入ると、トルコは経済の立て直しを試みましたが、国内の高インフレと外貨準備の減少、さらには政権の強権的な政策が引き続き投資家の懸念材料となりました。

- 2017年2月のトルコリラ円→約30円

- 2019年2月のトルコリラ円→約20円

【2020年~2021年】新型コロナの影響で更なる下落加速

2020年、トルコリラは新型コロナウイルスのパンデミックにより、他の新興国通貨と同様に大きな影響を受けました。

トルコでは高インフレと経常赤字、さらに外国為替準備の不足が深刻化しており、トルコリラは対円で大きく下落した時期です。

その後の2021年、トルコリラはさらに不安定な動きを見せました。

大きな要因は、トルコ政府が中央銀行の政策に強く介入し、エルドアン大統領が利下げを強く推進したことです。

また、エルドアン大統領が度重なる中央銀行総裁の解任を行い、金融政策の不安定さを増幅しました。

結果として、トルコリラは急激に下落し、特に円に対して弱含みとなっています。

- 2020年2月のトルコリラ円→約17円

- 2021年2月のトルコリラ円→約8円

【2022年~2023年】ウクライナ情勢悪化の影響

2022年は、ウクライナ情勢によるエネルギー価格の高騰がトルコリラに影響を与えました。

トルコはエネルギー輸入に依存しており、原油やガスの価格上昇が経済に大きな負担をもたらしました。

これがトルコリラ安の一因となり、エネルギーコストの増加によるインフレ圧力も強まりました

さらに、世界的な金融引き締め政策が進む中で、リスク資産の新興国通貨は売られ、円に対してトルコリラは再び大きく下落しています。

その後の2023年は、トルコの選挙が注目を集めた年でした。

エルドアン大統領が再選されたものの、国内外の投資家の間でトルコ経済の先行きに対する懸念が続きます。

特に、選挙後も続いた金融政策では、インフレを抑えるどころかトルコリラの価値を一層低下させました。

- 2022年2月のトルコリラ円→約8.5円

- 2023年2月のトルコリラ円→約6.8円

【2025年現在】大幅利上げも効果なく3円台後半で推移

2024年に入ると、トルコ政府は経済再建を目指して政策転換を試みました。

中央銀行の利上げが行われ、トルコリラの安定を図ろうとしましたが、効果は限定的でした。

2025年9月時点でトルコリラの金利は43%と、他国に比べてもかなり高い水準です。

金利がかなり高いにも関わらず、まだリラ安の状態となっています。

インフレ率の抑制や経常収支の改善に向けた取り組みはあるものの、エネルギー価格や国際情勢の影響、さらには国際市場での信頼回復に時間がかかるため、トルコリラの円に対する弱含み傾向は続いている状況です。

現在は3円台後半を推移しています。

2025年3月15日には、利下げの影響もあり一時3.5円台まで下落しました。

- 2025年9月現在のトルコリラ円→3.5円

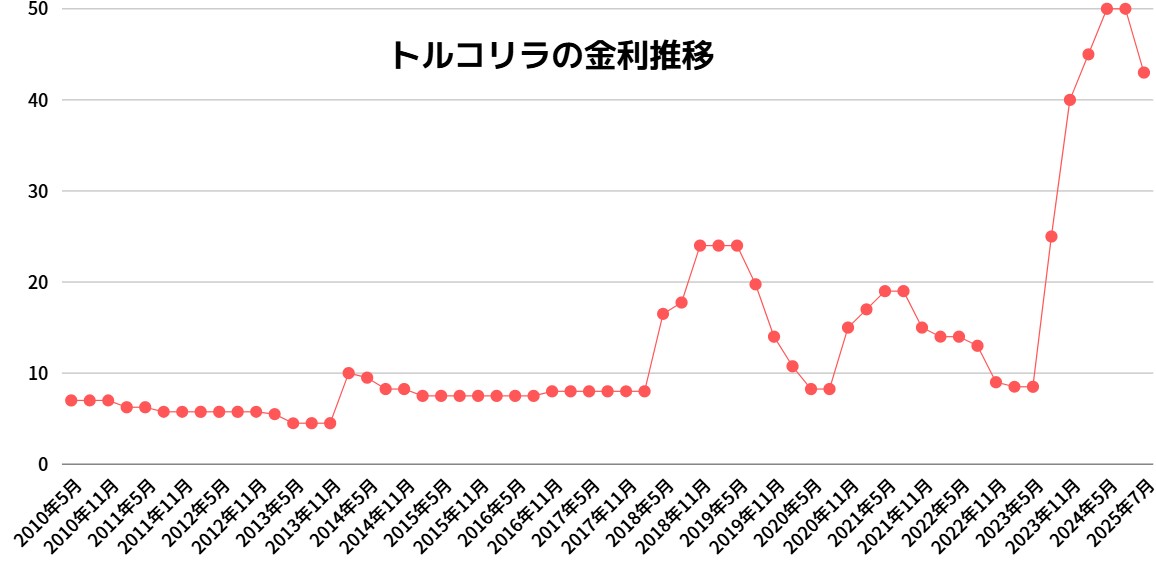

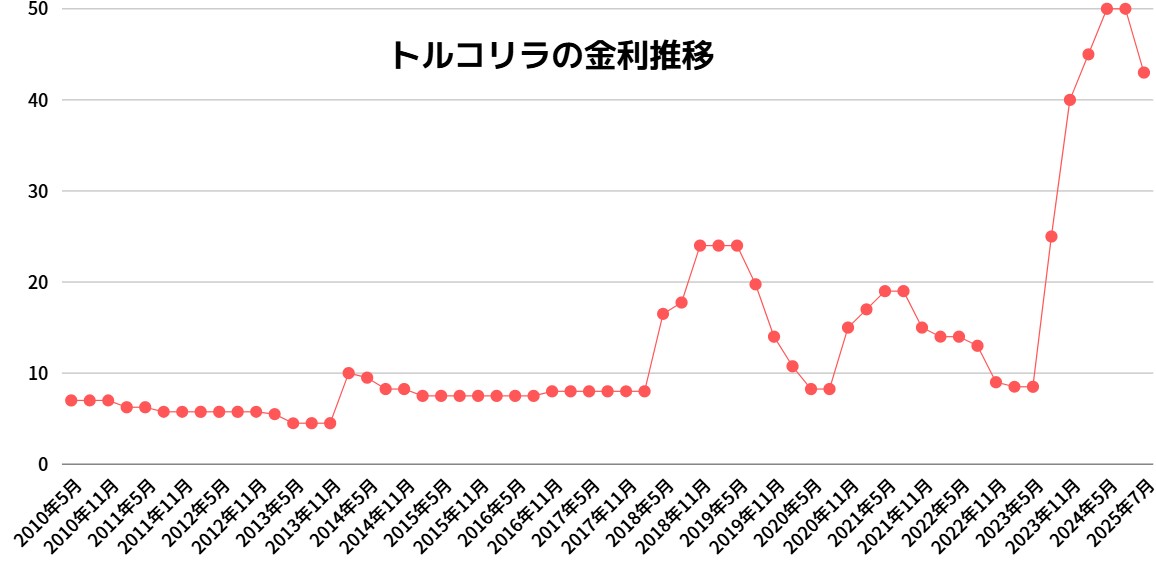

金利の推移

トルコリラは高金利が魅力の通貨ですが、これまでに何度も金融政策の転換を実施してきました。

以下は、トルコリラの2010年から現在までの金利推移を示したものです。

2010年~2013年までは約5%~7%ほどの金利でした。

経済成長が期待され、新興国通貨として人気が高まっていた時期です。

2014年に入るとインフレの懸念から10%台まで金利を引き上げ、その後2018年台まで10%付近の高金利が付くようになります。

大幅な利上げとなったのが、2018年のトルコショック後のことです。

2018年3月時点では8%だった金利が、トルコショックが要因となり2018年10月時点では24%まで引き上げられました。

金利を上げることで外貨を集める狙いもありましたが、「金利が安定しない」と判断した投資家が多く、リラ安が続いた形です。

その後は利下げ→利上げを繰り返していましたが、2021年には世界中でインフレが懸念される中、利下げに転じたことで大きな話題となりました。

2023年に入ると再び高金利の政策を実施しており、2025年9月時点で43%もの超高金利通貨となっています。

グラフを見ても分かるように、2018年から金利は安定しておらず、過度な利上げ利下げを繰り返した政策は、投資家の中でも懸念となり、現在に至るまで売りが強い状態です。

【当サイト限定】

\最大1,003,000円もらえる/

トルコリラの特徴

トルコリラは、様々な側面で特徴的な通貨とされています。

大きな利益が狙える反面、リスクが大きいと敬遠するトレーダーも多いです。

https://imasugu-fx.com/try-risk

以下では、そんなトルコリラの特徴を詳しく解説していきます。

金利が高い

トルコリラの最も大きな特徴は、金利が高い点にあります。

以下は、2025年9月時点での各国金利をまとめた表です。

| 国名 | 2025年9月 金利(%) |

|---|---|

| 日本 | 0.50 |

| 米国 | 4.50 |

| 欧州 | 2.15 |

| 英国 | 4.25 |

| カナダ | 2.75 |

| 豪州 | 3.85 |

| NZ(ニュージーランド) | 3.25 |

| スイス | 0.00 |

| 香港 | 4.75 |

| 南ア | 7.00 |

| 中国 | 3.00 |

| トルコ | 43.00 |

| ノルウェー | 4.25 |

| スウェーデン | 2.00 |

| メキシコ | 8.00 |

| ロシア | 18.00 |

新型コロナウィルスやロシアによるウクライナへの軍事進攻の影響で、2021年より多くの国で利上げが進められてきました。

2025年9月時点ではインフレが落ち着き利下げサイクルに入っている国も多いですが、どの国でも高い金利が付いていることが分かります。

その中でもトルコリラは特に高い43%もの高金利が付く通貨です。

金利が高いと、通貨を保有時に付与されるスワップポイントも多くなります。

トルコは過去15年の間でも、最も金利が低かったのは2013年の4.50%と他国に比べて高い金利が魅力の通貨です。

トルコでは、インフレ率が70%から80%と非常に高いため、中央銀行は通貨価値を維持しようと政策金利を高く設定しています。しかし、インフレ率が金利を大きく上回っているため、実質金利はマイナスです。

これは、名目上の金利が高くても、物価上昇によって実際の購買力が減少していることを意味し、投資家や預金者にとって実際の利回りはマイナスとなっています。

ボラティリティが高い

トルコリラは、世界的に見てもボラティリティの高い通貨として知られています。

以下は、USD/JPY(赤線)とTRY/JPY(青線)の2007年からの動きを比較したチャートです。

2007年から現在までの動向を見ると、USD/JPYは最大で35%程度の変動幅ですが、TRY/JPYは95%と約3倍の大きな変動幅になっています。

これは、政治的な要因や地政学的リスク、経済政策の変動が頻繁に発生するためです。

特に、トルコの外交政策や国内の政治的不安定さが、リラの価値に直接的な影響を与えています。

加えて、トルコ中央銀行の金利政策が予測困難であることも、投資家心理を揺るがせており、トルコリラの価値が短期間で大きく変動する原因となっています。

ボラティリティの高さは、短期的な取引で利益を狙うトレーダーにとって魅力的ですが、長期的な投資家にとってはリスク要因として懸念されています。

下落トレンドが続いている

価格推移でも紹介したように、トルコリラは長期的な下落トレンドを続けています。

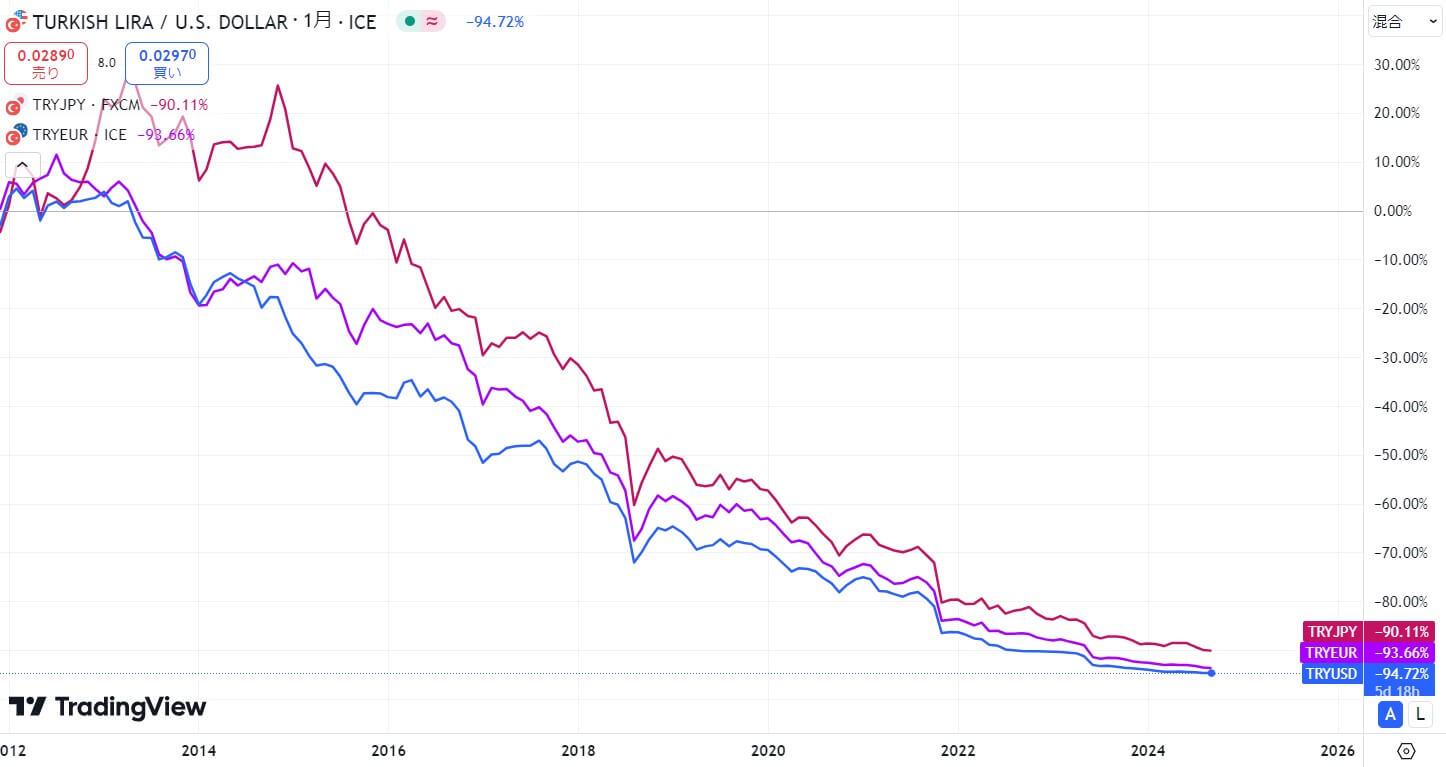

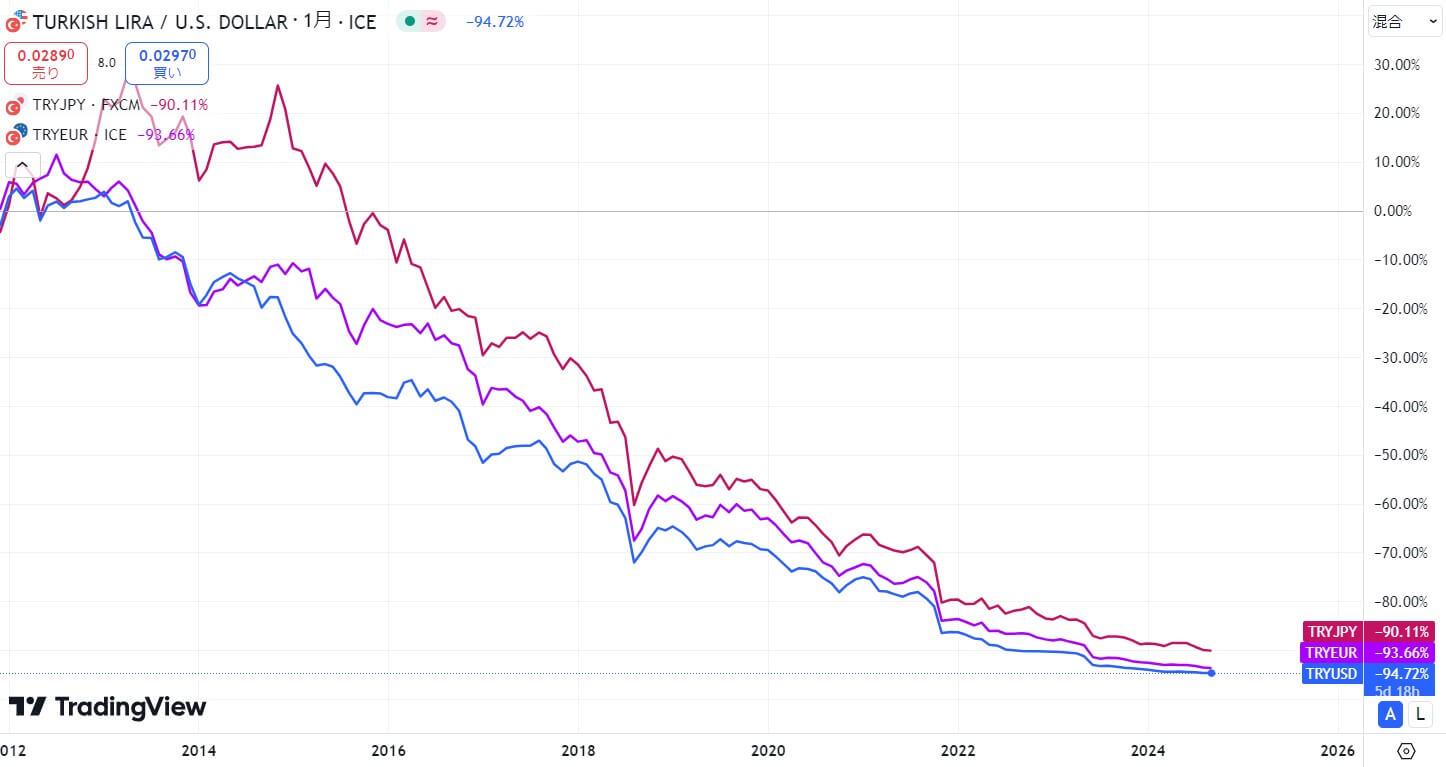

以下は、TRY/JPY(赤線)、TRY/USD(青線)、TRY/EUR(紫線)の価格動向を示したチャートです。

主要通貨全てに対して下落しているため、トルコの売り圧力がどの通貨に対しても強いと判断できます。

この背景には、トルコの高インフレ、政治的不安定、そしてエルドアン大統領の独自の経済政策が大きく影響しています。

特に、過度な金融政策の強行や、地政学的な緊張がリラ安を招いており、国内外の投資家にとってリスクが高まる要因となりました。

通貨の下落は、トルコ経済全体に負の影響を与え、輸入コストの増加や、購買力の低下を引き起こしています。

また、今後もリラの下落が続く可能性が高く、特に政治的リスクが高まる中での通貨安定化は難しい課題となっています。

【当サイト限定】

\最大1,003,000円もらえる/

トルコリラを取引するメリット

トルコリラは、多くの国内FX会社が扱っている人気の通貨です。

トルコリラを取引するメリットや、懸念が多いにも関わらず人気である理由について見ていきましょう。

上昇・下落が長く続きやすい

トルコリラの特徴の一つは、価格の上昇・下落トレンドが長期間続く傾向がある点です。

これは、トルコ経済が地政学的リスクやインフレ、高金利政策の影響を強く受けるためです。

長期チャートを見ると下落の方が長く続いていますが、経済情勢が安定していた2012年~2013年代までは1年を通して長期的な上昇トレンドになったこともあります。

特に、政治的な要因がトルコリラに与える影響は大きく、政策変更や国際情勢の変化がトレンドを左右します。

トレンドが明確であると、投資家はその方向性に従って取引を行いやすくなり、長期的なトレンドに乗ることで利益を得るチャンスが増えるのです。

特に、下落トレンドが続く局面では、売りポジションを取ることで利益を狙うことが可能です。

反対に、上昇トレンドが続く局面では、買いポジションを持つことでリターンが期待できます。

トレンドの方向性が読みやすいことから、他の通貨ペアでは実施しにくい難平買い、難平売りもしやすいのが特徴です。

高いスワップポイント

トルコリラのもう一つの魅力は、スワップポイントが高い点です。

スワップポイントとは

異なる通貨間で取引を行う際に発生する利息の差額。

トルコリラのように高金利の通貨を長期間保有することで、スワップポイントによる利益を得ることが可能。

トルコは現在、高金利政策を実施しているため、トルコリラを保有する投資家には高いスワップポイントが支払われます。

これがトルコリラを取引する大きなメリットとなります。

特に、長期投資を考える際には、このスワップポイントによる利益が大きな収入源となり得るため、他の低金利通貨と比べて魅力的です。

ただし、スワップポイントによる利益を狙う際には、トルコリラの価格下落による為替差損に注意する必要があります。

長期的な下落傾向にある状態ではあるので、長期投資よりは短期投資でスワップを狙う方が良いでしょう。

https://imasugu-fx.com/try-spread

【当サイト限定】

\最大1,003,000円もらえる/

トルコリラを取引するデメリット・注意点

トルコリラの取引には、多くのメリットがある一方で、リスクも大きいため注意が必要です。

トルコリラを取引するうえで注意すべきポイントを解説していきます。

為替差損が多くなる傾向がある

トルコリラを取引する際には、為替差損が発生しやすいことが大きなリスクです。

特に、トルコリラは長年にわたって下落トレンドが続いており、外貨準備の減少や高インフレ、政治的な不安定さが価格に影響を与えています。

TRY/JPY(トルコリラ/円)の取引では、買いポジションのみスワップが付与されます。売りのポジションでは反対に、スワップの差額分を支払わなければいけません。

トルコリラは下降トレンドの方が強い現状ですが、買いポジションを保有しないとプラスのスワップが付与されません。

そのため、これまでに買いポジションを保有してスワップを狙っていた投資家の多くは、下降トレンドの発生により、下落による損失額>獲得したスワップ額となっている可能性が高いです。

リラが他の通貨に対して急速に下落する場面では、保有しているリラの価値が大幅に減少し、結果として大きな損失を被る可能性があります。

取引量が多いと大損につながる

トルコリラは取引量が少ない通貨であるため、流動性が低い場面が発生しやすいです。

特に、大きな資金を投入して取引を行う場合、予想外の価格変動が発生した際に損失が拡大しやすい傾向にあります。

また、希望する価格での売買が難しく、スリッページが発生しやすいため、大口取引を行う際にはリスクが高まります。

そのため、取引量を適切に調整し、リスクヘッジを行うことが重要です。

【当サイト限定】

\最大1,003,000円もらえる/

トルコリラのおすすめ運用方法

次に、トルコリラのおすすめな運用方法について見ていきます。

トルコリラの取引方法を模索している方は、ぜひ以下の運用方法を参考にしてみてください。

買いポジションでスワップポイントを狙う

トルコリラは、高いスワップポイントが付与される通貨のため、スワップトレードが有効です。

- トルコリラ/円の買いポジション保有

→スワップポイントが付与 - トルコリラ/円の売りポジション保有

→スワップ差額の支払いが必要

上記のように、買い・売りの両方でスワップが付くのではなく、売りポジションではマイナス分のスワップを支払う必要があるので注意してください。

買いポジションでしかスワップはつきませんが、過去チャートを見ても分かるように、トルコリラはこれまで大きな下降トレンドを形成している通貨です。

そのため、買いポジションを保有しても再度下落するようであれば損失の方が大きくなる可能性もあります。

そのため、通貨の相関性を見て短期的な上昇相場を狙う必要があります。

こちらは、2024年1月~10月までのTRY/JPY(トルコリラ/日本円)のチャートです。

黒枠で囲んだ2024年3月~7月は円安の影響もあり、小さな上昇トレンドを形成していることが分かります。

続いて、TRY/USD(トルコリラ/米ドル)との比較も見てみましょう。

赤線で示したのがTRY/USDですが、対米ドルでは米ドル買いが強かったこともあり、黒枠部分は下落傾向でした。

トルコリラ円を取引する際は、トルコリラ独自の上昇も重要ですが、全体で円安になっているかどうかも重要です。

結果的に円相場を押し上げる形になるので、為替差益のリスクを低減しつつスワップの獲得が見込めます。

これまでのような大幅下落が今後も起こる可能性は充分あります。

そのため、獲得したスワップ額>為替差益になったタイミングで定期的に決済するのも有効です。

毎月少しずつ積み立て投資

1度に全ての資金をトルコリラに変えてしまうと、為替変動によって資産が上下してしまうので、購入する時期をずらす積み立て投資もおすすめです。

こうすることで、なるべくトルコリラの平均価格で購入することができるので、為替変動によるリスクを下げることができます。

また、毎月少額ずつ積み立てることで、このスワップポイントを定期的に得ることができ、複利効果を活かして資産を増やすことが可能です。

いきなり大きな金額を投資するのが怖いという方は、積み立てながら投資を初めてみてください。

急騰・急落を狙ったスキャルピング

トルコリラは、ボラティリティの高い通貨と紹介しましたが、直近では徐々にボラティリティが低下しているのも事実です。

過去には短期間で5円~10円単位の下落も良く見られましたが、2025年5月現在のトルコリラは4円程度の価値しかないため、下落する余力がなくなっている状態とも捉えられます。

2025年5月時点では、USD/JPY(米ドル/日本円)のようなメジャー通貨でも短期で2円単位の変動があることも珍しくありません。

現状、トルコリラの価値がかなり下がっている状態ではありますが、小さい値幅でも急騰・急落しやすいことには変わりありません。

こちらは、2024年9月23日~25日までのTRY/JPY15分足チャートですが、上下に大きく動いていることが分かります。

このような、短期間での上下変動を狙えば、スキャルピングで効率良く利益を上げられる可能性が高まります。

また、値幅が小さい分、以下のような対策も必要に応じて行う必要があるでしょう。

- 他の取引する通貨ペアに比べてロット数量を上げる

- 通常よりも高いレバレッジで取引をする

資金管理やレバレッジコントロールを変えることで、スキャルピングのような短期売買でも充分な利益が見込めます。

また、あえて少額かつ低レバレッジの取引を行って、低リスクでスキャルピングの経験を積むための通貨として活用するのも一つの手です。

【当サイト限定】

\最大1,003,000円もらえる/

トルコリラ取引におすすめのFX会社

では、トルコリラを投資をするときの当サイトおすすめのFX会社を紹介していきます。

スワップポイント、スプレッド、安全性などを考慮して一覧にしてみました。

(スワップポイントは2025年9月時点を参考。1年間運用時の利益は1万通貨(約5万円分)運用したときのシミュレーションです。)

▼ちなみにトルコリラのスワップポイントについては、以下の記事で詳しく比較しています。

LIGHT FX

| おすすめ度 |     |

|---|---|

| 使いやすさ | A |

| 安全性 | A |

| スワップポイント | 38円 |

| スプレッド | 1.6銭 |

| 1年間運用時の利益 | 13,870円 |

最初に紹介するおすすめなFX会社はLIGHT FX。

他社を圧倒して高いスワップポイントを提供しており、トルコリラのスワップ投資で大きな利益を期待できます。

他の高金利通貨を含めて、間違いなく業界最高水準のスワップポイントを付与しているので、スワップポイントで長期保有したいという方は、口座開設することをおすすめします。

また、1,000通貨単位(0.1Lot)から取引でき、スプレッドも小さいので少額から試してみたいという方にもぴったり。

また、今なら口座開設&取引で100万3000円のキャンペーン中!

まだ口座開設していない方はこの機会にしておくのをおすすめします。

【当サイト限定】

\最大1,003,000円もらえる/

インヴァスト証券:トライオートFX

| おすすめ度 |     |

|---|---|

| 使いやすさ | A+ |

| 安全性 | A+ |

| スワップポイント | 35円 |

| スプレッド | 1.5銭~ |

| 1年間運用時の利益 | 12,775円 |

トルコリラの投資に一番おすすめするのはインヴァスト証券が提供するトライオートFXです。

トライオートFXは自動売買ですので、一度設定したら自動的に利益が最大になるようにコンピュータが勝手に取引を行ってくれます。

また、トルコリラのスワップを生かした投資をしてくれますので、自分で管理するのが面倒という方におすすめです。

FXの自動売買でしたら投資の知識がなくてもすぐに始められるので、難しいと悩んでいた方もこの機会にトルコリラの投資を始めてみてください。

当メディアはトライオートFXとタイアップ企画をしているので、最大73,000円のキャッシュバックを受けることができます。

口座開設を考えている方は、今のタイミングで当サイトからの開設が一番お得でおすすめです。

【当サイト限定】

\55,000円&限定レポートもらえる/

みんなのFX

| おすすめ度 |     |

|---|---|

| 使いやすさ | A |

| 安全性 | A |

| スワップポイント | 38円 |

| スプレッド | 1.6銭 |

| 1年間運用時の利益 | 13,870円 |

次におすすめするFX会社はみんなのFXです。

この会社はLIGHT FXと同じ親会社が運営しているので、基本的なサービスはLIGHT FXと同じです。

スワップポイントやスプレッドも同じですので、口座ごとに通貨を分けて投資することができます。

- LIGHT FX:トルコリラ円に投資

- みんなのFX:メキシコ円に投資

このように通貨ごとに口座分けることで資金管理が楽になるので、複数の高金利通貨に投資をしようと考えている方はこのような口座の使い分けを実践してみましょう。

\当サイト限定!最大101万円もらえる/

まとめ

トルコリラは、高金利で高いスワップポイントが付く反面、長年に渡り深刻な通貨安を迎えている通貨です。

今後も、エルドアン大統領の政策や金利の動向によって大きな変動を見せる可能性は充分にあるでしょう。

各通貨の中でも特殊な通貨ですが、高いスワップやボラティリティを活かすことで、充分な利益が見込める通貨です。

最新情報を常にチェックして、トルコリラの取引を検討してみてはいかがでしょうか。

以下の記事では、トルコリラの最新情報や見通しを解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

https://imasugu-fx.com/try-buy

トルコリラを運用するならスワップポイントの高いLIGHTFXがおすすめ。

まだ口座開設していない方は今のうちに開設しておきましょう!

【当サイト限定】

\最大1,003,000円もらえる/

執筆者情報

この記事を書いた人

FX・金融ライターNAOTO

FX取引に関する専門知識を活かし、フリーランスライターとして活動する傍ら、自身でも12年以上FX取引を続けているトレーダーです。日々、市場の最新動向を追いながら、独自の分析手法やリスク管理を取り入れた取引を行っています。これまでの経験を活かし、初心者から上級者まで役立つ具体的なアドバイスや市場分析を提供することを心がけています。特に、複雑な概念をわかりやすく伝えることに力を入れており、FXに関する幅広いトピックを取り扱っています。常に市場の変化に対応しながら、実践的な知識と理論をバランス良く持ち合わせた専門家として、皆様に信頼される情報を発信していければと思っています。

![トレイダーズ証券[みんなのFX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C100456&lc=PAN1&isq=27&psq=0)